【この記事にはアフィリエイト広告が含まれます】

サッカーにおけるシャドーというポジションが気になっていませんか?

この記事では、シャドーとトップ下との違いは何か、日本代表ではシャドーをどんな選手が担ってきたか、またシャドーというポジションはいつから戦術として注目されてきたのかなど、その背景をわかりやすく丁寧に解説します。

さらに、シャドーを本職とする有名選手の動きや特徴を知ることで、ポジションの本質を理解できるでしょう。

サッカーのポジションの中でシャドーがどこに位置し、ストライカーやボランチとの連携はどのようになるのかについても触れていきます。

読み進めることでシャドーの役割がより明確になり、観戦や指導の視点が広がります。

ぜひ最後までお読みください。

なお、ポジション理解と同じように「背番号」もチーム戦術や役割と結びつくことがあります。気になる方は、サッカーの背番号12番の意味や、かっこいいサッカーの背番号(人気の番号)もあわせてご覧ください。

サッカー小僧の作り方! イメージ

- シャドーの基本的な役割やどのポジションに属するか

- トップ下やストライカー、ボランチなどとの違いと連携の仕方

- 日本代表でのシャドー経験者や有名選手の事例

- シャドー戦術がいつから注目されてきたかの歴史的背景

サッカーのポジション:シャドーとは何か?基本を解説

サッカー小僧の作り方! イメージ

- シャドーとトップ下との違いを比較

- シャドーとストライカーとの連携とは

- シャドーがどこのポジションかを理解する

- シャドーとボランチ:連携の重要性

- シャドーはいつから登場した?

シャドーとトップ下との違いを比較

シャドーとトップ下は、どちらも攻撃の中核を担う重要なポジションですが、その役割や立ち位置には明確な差があります。両者は似たようなポジションに位置するものの、目的と戦術的な役割において大きく異なります。

サッカー小僧の作り方! イメージ

トップ下は中盤に近いエリアでプレーし、試合の流れを作る「司令塔」としての役割が中心。

主にパスによるゲームメイクを担い、ボールの配給や攻撃の組み立てに注力します。

また、トップ下の選手には視野の広さや戦術眼が求められ、試合全体を俯瞰しながらプレーする能力が重視されます。

一方、シャドーはよりゴールに近い位置、すなわちストライカーの背後に潜む形でプレーします。

その名前の通り、影のようにディフェンスラインの裏に入り込み、得点やアシストといったゴールに直結するプレーに強く関与するのが特徴。

攻撃の最終局面において、決定機を演出したり自らフィニッシュに関与したりする機動力が求められます。

両者を比較すると、トップ下は「組み立て型の司令塔」、シャドーは「決定機を生み出す実働部隊」としての性格が強いポジションといえるでしょう。現代サッカーにおいては、この違いを理解することで、フォーメーションや選手の役割がより明確に見えてきます。

シャドーとストライカーとの連携とは

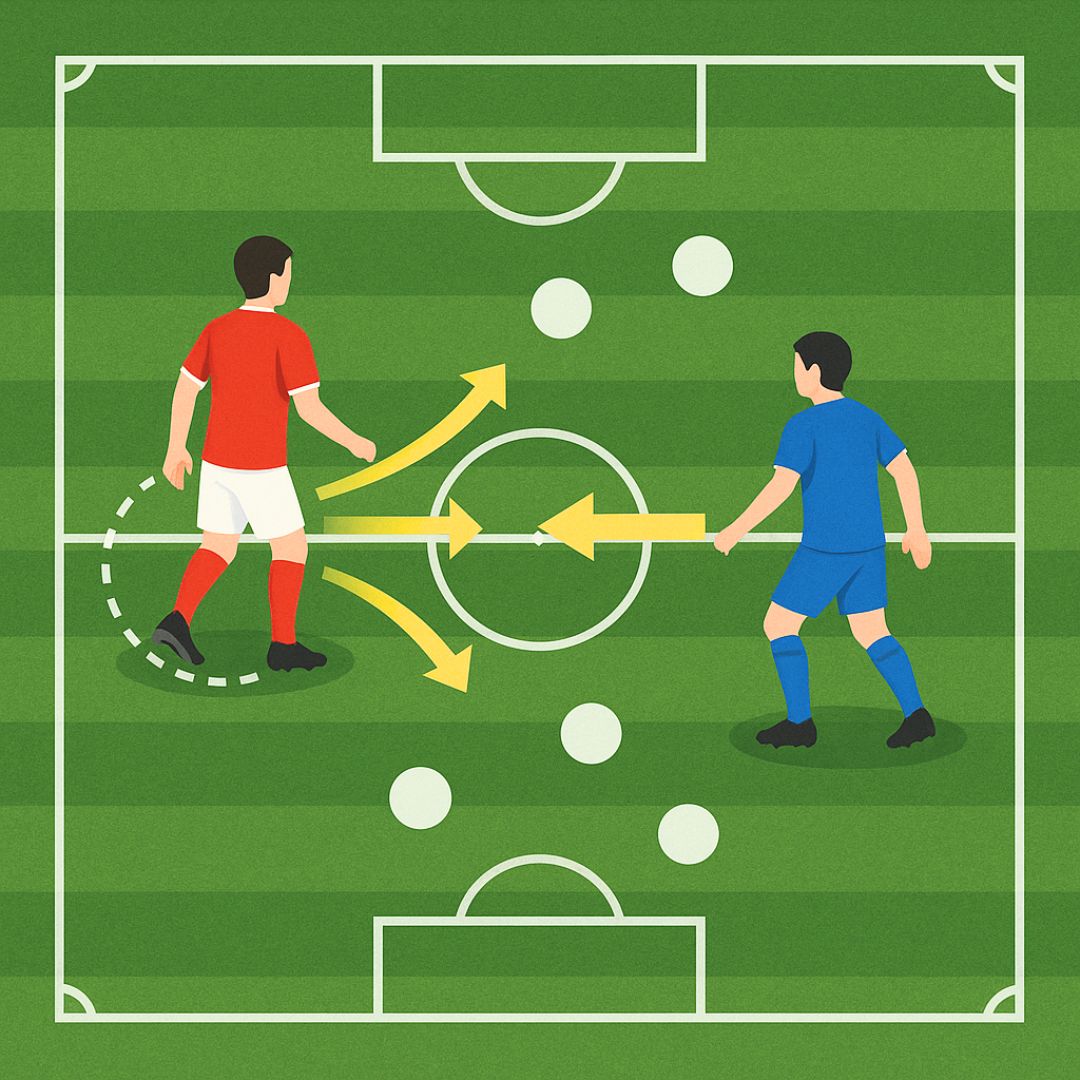

シャドーの存在は、ストライカーとの連携によってこそ最大限に活きてきます。両者が連動することで、単独では生み出せない攻撃のバリエーションや、相手守備の混乱を効果的に誘発することができます。

ストライカーがディフェンスラインを押し下げて相手を引きつけると、背後にスペースが生まれます。

そのスペースをシャドーがタイミング良く突くことで、チーム全体の攻撃が立体的かつ流動的に。

特に、ストライカーがボールを受けた後に、シャドーがセカンドアタックとして飛び出す場面は、ゴールチャンスの大きな起点となります。

さらに、ストライカーがワイドに動くことで中央にスペースが空き、そこにシャドーが侵入することで得点機を生むパターンも有効。

これは、フォーメーションにかかわらず応用できる攻撃手法で、相手に読まれにくい柔軟なオフェンス展開を可能にします。

サッカー小僧の作り方! イメージ

このような連携には、高い戦術理解と反応速度が必要不可欠です。プレーエリアの把握、ボールが出るタイミングの予測、そして意思疎通の精度が、シャドーとストライカーのコンビネーションを成功に導く鍵となります。

シャドーがどこのポジションかを理解する

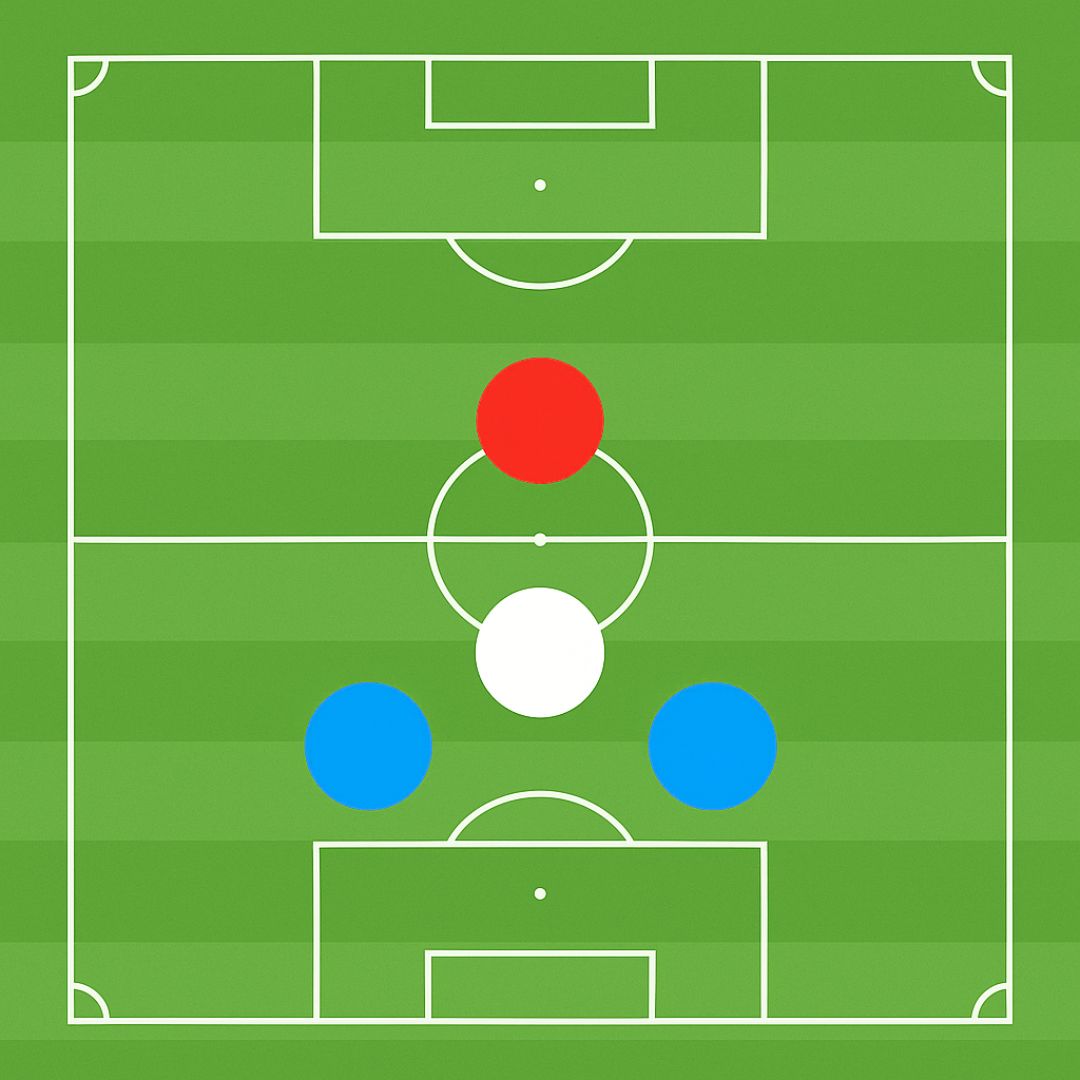

サッカーにおける「シャドー」というポジションは、明確なポジションカテゴリに収まりきらない“1.5列目”という中間的な領域に位置づけられます。

この1.5列目とは、センターフォワード(CF)と攻撃的ミッドフィルダー(OMF)あるいはセントラルミッドフィルダー(CMF)の間にある、曖昧でありながらも極めて戦術的価値の高いゾーンを指します。

具体的には、相手ディフェンスラインと中盤の間にある「ライン間スペース」や「ハーフスペース」「ホール」といった領域にポジショニングし、相手の守備ブロックにギャップを生じさせる役割を担います。このスペースは試合の流れやチームの戦術によって変動するため、シャドーの選手には高い位置感覚と判断力が求められます。

以下は、代表的なフォーメーションにおけるシャドーの配置例です。

| フォーメーション | シャドーの位置関係・役割 |

|---|---|

| 4-4-1-1 | 1トップの背後に単独で構えるセカンドストライカー的役割 |

| 3-4-2-1 | 2人のシャドーが並び、幅と厚みをもたらす攻撃的ユニット |

| 4-3-2-1 | 中央に2人配置され、可変的にトップ下やインサイドハーフとして機能 |

このように、シャドーは1人または2人配置される場合があり、システムによって役割が微妙に変化します。しかし共通して言えるのは、彼らがチームの攻撃構築における“接着剤”のような存在であるという点。

サッカー小僧の作り方! イメージ

プレースタイルの面では、ボールを引き出して中盤と前線をつなぐ“リンクマン”としての働きに加え、相手DFの背後を突いてゴールを狙う“フィニッシャー”的な動きも求められます。

このハイブリッドな特性こそがシャドーの最大の特徴。シャドーは、パス、ドリブル、ポジショニング、さらにはフィニッシュまでを高いレベルでこなす、万能型のアタッカーである必要があります。

また、守備面での貢献も軽視できません。シャドーは前線からのプレスの起点となる場面が多く、相手のビルドアップを遮断する役割も担います。

このため、運動量、持久力、切り替えの速さといったフィジカル的要素も非常に重要になります。

近年ではGPSトラッキングや走行データを用いた分析が進み、シャドーに求められる運動量は1試合あたり10km以上という高基準が設定されるクラブもあります。

シャドーは単なる「中間地点」にとどまらず、現代サッカーにおける最重要ポジションの一つといえる存在。高度な戦術理解、広範なプレーエリア、攻守両面での関与能力が求められ、試合の局面を左右する“戦術的キープレーヤー”としての価値は今後さらに高まっていくでしょう。

シャドーとボランチ:連携の重要性

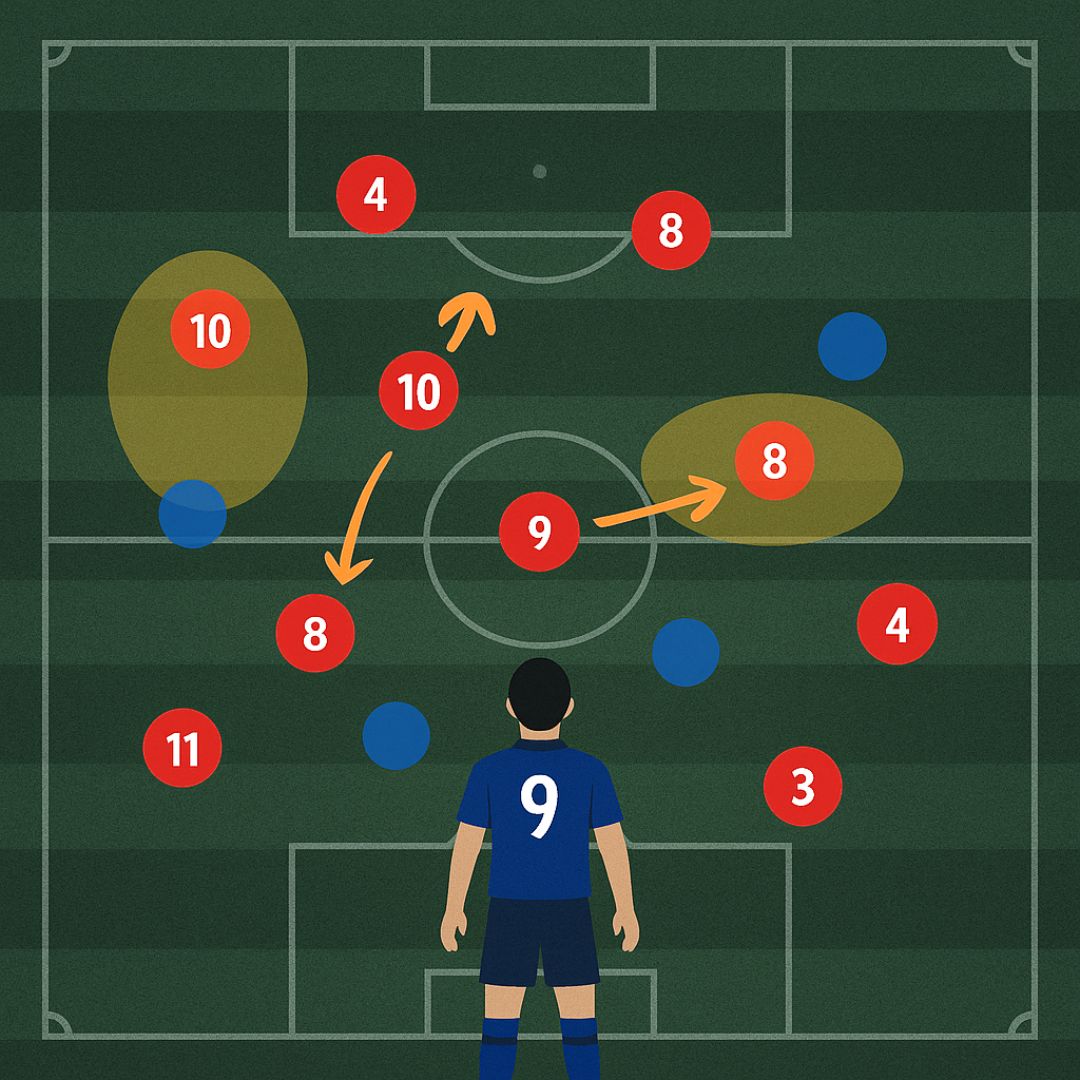

現代サッカーにおいて、シャドーとボランチの連携は、チームの攻撃構築と守備のバランスを左右する極めて重要な関係性です。両者の間には明確な役割分担があるものの、戦術的には密接に連動することが求められます。

ボランチは中盤の底に位置し、チームの心臓部ともいえる存在。

試合のテンポをコントロールし、ディフェンスラインと前線をつなぐ橋渡し役として、縦方向のパスや横の揺さぶりを通じて攻撃の起点となります。

特に、敵のライン間に潜むシャドーへ正確な縦パスを通す能力は、チームのチャンス創出に直結します。

一方、シャドーはライン間にポジションを取ることで、ボランチの視野に入りやすい角度を保ちながら、マークを外す「間(ま)」を作り出します。

この「間」にタイミング良く入り込み、ボールを受けることで、一気にゴール前まで攻撃を加速させることができるのです。

この連携には、両者の高い戦術理解とポジショニングの正確さが不可欠。

サッカー小僧の作り方! イメージ

守備面においても、シャドーとボランチの連動はチームの組織的な守備を支える柱となります。シャドーが前線からプレッシングを開始した際、背後のスペースをボランチが迅速に埋めることで、相手に縦パスを通させずにボールを回収しやすくなりますが、逆に連携が乱れると、中盤が空洞化し、相手に一気に前進を許してしまうリスクが高まります。

このように、ボランチとシャドーの関係は「縦のラインの連動」の典型例であり、戦術的完成度の高いチームほど、両者の動きに高度な一貫性が見られます。

シャドーはいつから登場した?

「シャドー」というポジションが戦術用語として一般化したのは比較的新しいですが、その役割そのものは、サッカーの戦術進化とともに長い歴史の中で徐々に形成されてきました。

サッカー小僧の作り方! イメージ

1960年代から1970年代にかけて、南米と欧州の一部クラブでは、1トップの背後に位置して得点にも絡む「セカンドストライカー」的な役割を担う選手が台頭。

たとえば、アルゼンチン代表で活躍したマリオ・ケンペスは、1978年ワールドカップにおいて、まさに現在のシャドーに近いプレースタイルで得点とアシストの両方に貢献しました。

1980年代には、イタリア・セリエAのクラブで、ジュゼッペ・ジャンニーニやロベルト・バッジョのような選手が、「トレクァルティスタ(中間スペースの選手)」と呼ばれる役割を果たしており、これが現代的なシャドーの原型として認識されています。

彼らはゲームメイクだけでなく、ゴール前でも高い決定力を発揮する存在でした。

1990年代に入ると、「シャドーストライカー」という言葉自体が戦術書やメディアで頻繁に用いられるようになり、特にイタリアやドイツでは1トップ+1シャドーの形が確立されました。同時期に日本でもJリーグの戦術的多様化が進み、2002年の鹿島アントラーズが3-4-2-1を用いて前線に二人のシャドーを置いたのは、国内での明確な先駆けといえるでしょう。

現代では、シャドーは「インサイドフォワード」や「セカンドトップ」といった呼称と機能的に重なることも多く、チームの戦術コンセプトや選手の特性によって柔軟に運用されています。特にポジショナルプレー(位置的優位)を重視する現代戦術においては、相手のマークを引き出しながらスペースを活用する重要なパートとして、シャドーの存在感はさらに増しています。

戦術から見るサッカーのポジション:シャドーとは?

サッカー小僧の作り方! イメージ

- シャドーの有名選手に学ぶプレースタイル

- 日本代表での活躍例

- シャドーの役割と戦術的な位置づけ

- 技術と戦術理解力に自信があるならシャドーを目指せ

シャドーの有名選手に学ぶプレースタイル

世界のトップレベルでシャドーとして活躍する選手たちのプレースタイルには、いくつかの明確な共通点があります。彼らの動きや判断、そしてスペース認識の能力は、ポジション理解の手本ともいえるものです。

たとえば、バイエルン・ミュンヘンのトーマス・ミュラーは「Raumdeuter(ラウムドイター=スペースの探究者)」と称される独自のスタイルを確立。

彼は常に相手の守備ブロックの綻びを察知し、タイミングよく侵入して得点に結びつける動きを見せることで知られています。

また、パウロ・ディバラ(アルゼンチン代表/ローマ所属)は、足元の繊細なボールタッチと広い視野を武器に、ゴール前でのチャンスメイクとフィニッシュの両面に貢献します。

彼のように、短い距離でも効果的に縦パスを引き出し、狭いエリアでも精度高くプレーできる選手は、シャドーとして理想的です。

サッカー小僧の作り方! イメージ

さらに歴史的には、ローマのフランチェスコ・トッティ、オランダのデニス・ベルカンプといったレジェンドたちも、攻撃を組み立てながら自らも得点を奪うプレースタイルで、シャドーに類似した役割を果たしてきました。

共通して言えるのは、彼らが持つ「状況判断力」と「オフザボールの知性」です。シャドーというポジションは、単なるテクニック以上に、スペースの活用やタイミングの理解といった“ゲームインテリジェンス”が問われるポジションであることが、名選手たちの動きを見れば明らかです。

出典:FIFA公式選手統計データベース https://www.fifa.com/fifaplus/en/players

日本代表での活躍例

日本代表の歴史においても、シャドーの役割を担う選手は多く、特に近年は国際舞台での成果に直結するポジションとして注目を集めています。

サッカー小僧の作り方! イメージ

代表的な例として、香川真司はボルシア・ドルトムント時代から日本代表においても、シャドーとして攻撃の中心を担いました。

ライン間に位置しながら、決定的なパスと得点力を兼ね備えるそのプレースタイルは、まさに“ゴールに直結する”シャドーの本質を体現しています。

南野拓実は、トップと中盤の間、いわゆる“1.5列目”のポジションで持ち味を発揮する選手。

巧みなポジショニングからゴール前へ飛び出し、冷静に仕留める決定力を備えていることから、日本代表でも攻撃の重要なオプションとみなされてきました。出典:Total Football Analysis Magazine

代表チームにおいては、2019年前後に注目された「NMDトリオ」(中島翔哉・南野拓実・堂安律)の一員として機能し、ライン間での連携によって相手守備を崩す形を数多く見せました。

その後は久保建英と組む場面も増え、2シャドー的な役割分担をしながら攻撃に厚みを加える試みが行われています。

さらに、森保一監督の下で採用されている「3-4-2-1」システムでは、ツーシャドーが中央からの連携とサイドの崩しの両方に関与する構成が採用されており、戦術的にもシャドーの重要性が高まっています。

こうした実例からも、日本代表の中でシャドーが担う役割は単なる補助的存在ではなく、戦術の中核を担う存在であることが分かります。今後の代表戦においても、技術と戦術理解を兼ね備えたシャドーの育成と起用が、勝利の鍵を握る重要なテーマとなるでしょう。

シャドーの役割と戦術的な位置づけ

サッカーにおける「シャドー」は、単なる攻撃要員にとどまらず、試合全体のテンポとリズムを左右する重要な戦術的存在です。具体的には、中盤の深い位置から前線へと流動的に動き、攻撃の起点と終点の両方に関与する“リンクマン”として機能します。

このポジションの選手は、相手の守備陣と中盤の間に生まれる「ライン間スペース」に巧みにポジショニングし、ボールを受けて前を向ける状況を自ら作り出します。

視野の広さとプレー判断の速さが求められ、味方選手の動きと連動しながら、タイミングよくゴール前に飛び出すことも少なくありません。

また、シャドーは守備面でも欠かせない存在です。前線からのプレッシングにおいては、相手ボランチやセンターバックに対する圧力をかける“ファーストディフェンダー”として機能し、中盤の選手と連携しながらボール奪取の起点をつくります。

この守備の連動性が成立しない場合、チーム全体のブロックが崩れやすくなり、シャドーの重要性が一層際立ちます。

サッカー小僧の作り方! イメージ

戦術的観点から見ると、シャドーは可変的なフォーメーションにも柔軟に対応可能です。たとえば、「3-4-2-1」や「4-3-2-1」といったシステムでは、ツーシャドーが幅を取りながら中央の厚みも保ち、攻撃に多様性をもたらします。さらには、“False Nine(偽9番)”と呼ばれるセンターフォワードが中盤に降りてくる戦術とも高い親和性を持ち、相手センターバックの判断を迷わせることができます。

総じて、シャドーは「点を取る役割」以上の価値を持つ存在であり、攻守両面においてチームの中核的ピースとしての役割を担っています。戦術理解、スキル、フィジカル、インテリジェンスが高い次元で融合してはじめて、真に機能するポジションと言えるでしょう。

技術と戦術理解力に自信があるならシャドーを目指せ

現代サッカーにおいて、シャドーは単なる補助的なポジションではなく、チーム全体のリズムや局面の変化を自在に操る“司令塔兼アタッカー”としての役割を担っています。そのため、このポジションを目指す選手には、ボールテクニックに加えて高度な戦術理解力が強く求められます。

サッカー小僧の作り方! イメージ

まず、技術面においては、ワンタッチでのターン、狭いスペースでのボールコントロール、前を向く判断とスピード、そして左右両足での精度あるパス・シュートが基本。

相手DFとMFの間、つまり「プレッシャーの集中する空間」でプレーする以上、ミスの許容範囲は非常に狭く、正確かつ創造性のある判断が即座に求められるのです。

加えて、戦術的理解力はポジショニングに如実に現れます。

シャドーの選手は、相手守備陣に対して“どこに位置取れば脅威になりうるか”を瞬時に判断し、ライン間で常に有効なポジションを取り続ける必要があります。

また、試合ごとに異なるシステムや役割の変化にも柔軟に対応できることが、シャドーを務める上で不可欠な能力です。

そのため、「個人技に自信があるが、それを組織的な戦術の中で最大限に活かしたい」「ピッチ上で状況を読む力に長けている」という選手にとって、シャドーは最も自分の力を発揮しやすいポジションと言えるでしょう。シャドーというポジションは、技術・知性・創造性を同時に発揮できる“サッカーIQ”の結晶ともいえる存在です。

チームの中心として試合を動かしたいという志を持つ選手は、ぜひシャドーの役割に挑戦してみる価値があります。試合の鍵を握るそのポジションで活躍することは、個人としての成長だけでなく、チーム全体にとっても大きな戦力となるはずです。

サッカーのシャドーとは攻守を担う中核ポジション

この記事のポイントをまとめます。

- シャドーはセンターフォワードの背後1.5列目に位置するポジション

- トップ下と異なりゴール参与と動きの柔軟さが求められる

- ポジション名は「シャドーストライカー」や「セカンドストライカー」とも

- 主に穴とされる中盤と防御ラインの間を狙う動きが特徴

- 代表的な例としてトーマス・ミュラーやディバラが挙げられる

- 日本代表では香川真司や南野拓実がその役割を担った

- シャドーには得点力に加え、判断力やオフザボールの動きが必須

- 守備時には前線のプレスの起点となる役割も持つ

- フォーメーションに柔軟性を与える戦術的な要素として機能

- False Nineとの違いは、主にポジションの意図と動き方にある

- シャドーは攻撃の予測不能性を高め、相手守備陣を揺さぶる

- 中盤と前線の連携を強化し、チームのバランスを高める役割

- 現代サッカーにおいては流動的動きと戦術理解の両方が必要

- シャドーにふさわしい選手は技術だけでなく戦術眼に優れる

- シャドーはチームの攻守をつなぐ重要なピースの一つ